George Eliot

George Eliot

| Naissance | Paroisse civile de Chilvers Coton à proximité de Nuneaton dans le comté du Warwickshire |

|---|---|

| Décès |

(à 61 ans) Chelsea, quartier de Londres. |

| Sépulture |

Cimetière de Highgate, quartier de Londres |

| Nom de naissance |

Mary Anne Evans |

| Pseudonyme |

George Eliot |

| Nationalité |

britannique |

| Formation |

Bedford College Royal Holloway |

| Activité |

romancière, nouvelliste, poète, journaliste, épistolière, directrice de publication, critique littéraire, philosophe et traductrice |

| Père |

Robert Evans (d) |

| Mère |

Christiana Pearson (d) |

| Conjoint |

John Cross |

| Mouvement |

Réalisme |

|---|---|

| Partenaire |

George Henry Lewes |

| Genre artistique |

Réalisme littéraire, roman psychologique |

| Influencée par |

Honoré de Balzac, Charles Christian Hennell (en) |

| Archives conservées par |

|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata![]()

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.

Source: Article George Eliot de Wikipédia en français (auteurs)

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.

Source: Article George Eliot de Wikipédia en français (auteurs)

Pour les articles homonymes, voir Eliot et Evans.

| Naissance |

22 novembre 1819 Paroisse civile de Chilvers Coton à proximité de Nuneaton dans le comté du Warwickshire |

|---|---|

| Décès |

22 décembre 1880 (à 61 ans) Chelsea, quartier de Londres. |

| Sépulture |

Cimetière de Highgate, quartier de Londres |

| Nom de naissance |

Mary Anne Evans |

| Pseudonyme |

George Eliot |

| Nationalité |

britannique |

| Formation |

Bedford College Royal Holloway |

| Activité |

romancière, nouvelliste, poète, journaliste, épistolière, directrice de publication, critique littéraire, philosophe et traductrice |

| Père |

Robert Evans (d) |

| Mère |

Christiana Pearson (d) |

| Conjoint |

John Cross |

| Mouvement |

Réalisme |

|---|---|

| Partenaire |

George Henry Lewes |

| Genre artistique |

Réalisme littéraire, roman psychologique |

| Influencée par |

Honoré de Balzac, Charles Christian Hennell (en) |

| Archives conservées par |

|

Adam Bede (1859)

Le Moulin sur la Floss (1860)

Silas Marner (1861)

Romola (1862-1863)

Middlemarch (1871-1872)

Daniel Deronda (1876) |

modifier - modifier le code - modifier Wikidata![]()

George Eliot, nom de plume de Marian Evans (Mary Anne Evans ou encore Mary Ann Evans), née le 22 novembre 1819 dans la paroisse civile de Chilvers Coton à proximité de Nuneaton dans le comté du Warwickshire et morte le 22 décembre 1880 dans le quartier de Chelsea, à Londres, est une romancière, nouvelliste, poète, journaliste, épistolière, directrice de publication, critique littéraire, philosophe et traductrice britannique.

Durant vingt-quatre ans, de 1854 à 1878, son union illégitime avec George Henry Lewes (qu'elle désigne comme « son mari »), un homme déjà marié, fait scandale. Lewes continue cependant à entretenir son épouse légale et leurs enfants, même après que celle-ci l'a quitté pour refaire sa vie avec un autre homme dont elle a d'autres enfants. En mai 1880, dix-huit mois après la mort de Lewes, George Eliot épouse John Cross, ami de longue date beaucoup plus jeune qu'elle et change son nom en Mary Ann Cross.

George Eliot est une figure majeure de la littérature victorienne. Ses sept romans, Adam Bede (1859), Le Moulin sur la Floss (1860), Silas Marner (1861), Romola (1862–1863), Felix Holt, le radical (1866), Middlemarch (1871–1872) et Daniel Deronda (1876), à l'instar de ceux de Charles Dickens et de Thomas Hardy, se situent dans une Angleterre provinciale (les Midlands ruraux) et relèvent des genres littéraires du réalisme et du roman psychologique.

Biographie

[modifier | modifier le code]Jeunesse et formation

[modifier | modifier le code]Famille

[modifier | modifier le code]Mary Anne Evans est la troisième enfant de Robert Evans (1773-1849) et Christiana Pearson (1788-1836). Robert Evans est d'ascendance écossaise, il est le régisseur d'une propriété de 7 000 acres, lieu de résidence ancestrale de la famille Newdigate, l'Arbury Hall, et habite avec sa famille une ferme en bordure de la propriété. Il avait épousé en premières noces Harriet Poynton. De ce premier mariage sont nés un fils, Robert (1802-1864) et une fille Frances, surnommée Fanny (1805-1882), Harriet Poynton meurt en 1809, peu de temps après la mort prématurée de leur troisième enfant, encore nourrisson[1],[2],[3],[4],[5],[6]. En 1813, Robert Evans épouse en secondes noces Christiana Pearson, la benjamine de Isaac Pearson, un yeoman et marguillier de Astley dans le Warwickshire. De leur union naissent une fille Christiana, surnommée Chrissey (1814-1859), un fils Isaac (1816-1890) et enfin le 22 novembre 1819 Mary Anne la cadette, la future George Eliot[1],[2],[7].

Quatre mois après la naissance de Mary Anne, au printemps de l'année 1820, la famille emménage dans une nouvelle résidence nommée Griff House (en), une maison de style georgien située sur la route entre Nuneaton et Coventry. Mary Anne y reste jusqu'à ses 21 ans[1],[2],[8].

Scolarité

[modifier | modifier le code] Portrait de Byron jeune, en 1804.

Portrait de Byron jeune, en 1804.

Dès l'âge de cinq ans, Mary Anne devient, avec sa sœur aînée Chrissey, pensionnaire de la Miss Latham's School située à Attleborough, Warwickshire (en), non loin de Nuneaton. À neuf ans, elle est placée à la Mrs. Wallington's School de Nuneaton où elle reçoit l'éducation religieuse évangéliste de Maria Lewis, une enseignante d'origine irlandaise particulièrement pieuse qui deviendra ultérieurement son amie intime et sa confidente[note 1]. Puis, de 13 à 16 ans, elle est scolarisée dans une institution d'enseignement secondaire, la Miss Franklin's School de Coventry dirigée par deux sœurs, Mary Franklin (en) et Rebecca toutes deux filles d'un pasteur baptiste. Elle y étudie la littérature anglaise, la littérature française, l'histoire, l'arithmétique, la musique et la diction. C'est ainsi que Mary Anne découvre Pascal, Shakespeare, les poètes anglais au premier rang desquels Lord Byron. Pendant ces années, elle développe une attention particulière aux questions religieuses et un respect marqué à l'égard de la religion[1],[10],[11],[12].

Mary Anne lit The Linnet's Life, qui l'a marquée comme un des premiers présents reçus de son père[13], The Pilgrim's Progress de John Bunyan, Le Vicaire de Wakefield d'Oliver Goldsmith, les fables d'Ésope, et probablement son livre préféré Histoire politique du Diable de Daniel Defoe et le Complete Jest Book de Joe Miller. Elle est particulièrement impressionnée par la poésie de John Milton. La lecture des romans de Walter Scott, comme Waverley, lui donne l'envie d'écrire des romans[14],[15].

L'anglicanisme évangélique

[modifier | modifier le code]Pendant son adolescence, Mary Anne vit dans un climat de querelles religieuses où s'affrontent baptistes, disciples de John Wesley, unitariens, quakers, congrégationalistes et anglicans. Ses parents font partie d'une communauté anglicane tolérante[1]. Robert Evans refuse d'entrer dans des débats théologiques. Mary Anne, fortement influencée par l'anglicanisme évangélique de Maria Lewis, lit et relit la Bible en anglais, dans sa version dite du Bible du roi Jacques, durant tout sa scolarité à la Mrs. Wallington's School[14]. Elle attache une attention particulière à la pensée des évangiles, notamment à leur exigence morale. Éthique qui s'affermit par la quête de son propre perfectionnement. Mary Anne devient de plus en plus puritaine, cette démarche se remarque dans les premiers articles qu'elle écrit dans les années 1840 dans les colonnes du Christian Observer (en)[16],[17].

Mort de Christiana Pearson

[modifier | modifier le code]À la fin de l'année 1835, Mary Anne est appelée par sa sœur aînée Chrissey pour l'aider : leur mère est atteinte d'un cancer du sein est gravement malade et leur père souffre de calculs rénaux. Christiana Pearson meurt le 3 février 1836. C'est la fin de la scolarité de Mary Anne, âgée de 16 ans, qui s'occupe dorénavant des tâches ménagères avec sa sœur Chrissey pendant que leur frère Isaac seconde leur père pour la gestion du domaine[18],[19],[20],[1].

De Mary Anne à Mary Ann

[modifier | modifier le code]Mary Anne est la demoiselle d’honneur de sa sœur Chrissey lors de son mariage avec un médecin local, Edward Clarke, cérémonie célébrée le 30 mai 1837. Sur le registre du mariage, Mary Anne pour la première fois signe pour son prénom Mary Ann, cette élision du E final est probablement un geste symbolique signalant son nouveau rôle en tant que seule responsable de la tenue de la résidence familiale mais aussi probablement pour signifier une nouvelle identité[18],[21],[22].

Une période de transition 1837-1841

[modifier | modifier le code]Une zélatrice puritaine

[modifier | modifier le code]Après la mort de sa mère en 1836, Mary Ann, par sentiment de culpabilité tombe dans une sorte de fanatisme religieux, elle s'impose une vie ascétique faite de privations. Ce radicalisme puritain atteint son paroxysme en 1838. Lors d'un week-end à Londres, son frère Isaac lui propose de passer la soirée au théâtre, elle refuse, considérant qu’assister à des pièces de théâtre relève de vaines futilités et frivolités au même titre que la lecture des romans. En lieu et place, elle lit les Antiquités judaïques de Flavius Josèphe, un des livres « sérieux » dont elle s'autorise la lecture. Le lendemain, elle se rend à l'église Sainte-Bride pour écouter un sermon de Thomas Dale (en) qu'elle admire après avoir écouté ses poèmes à la cathédrale Saint-Paul où il fustigeait les hypocrites[23],[21].

Son radicalisme puritain se manifeste également lorsqu'elle est invitée par Rebecca Franklin à assister à un concert donné en l'honneur de l'organiste et compositeur Edward Simms (en), le programme prévoit l'exécution de trois oratorios à savoir la Création par Joseph Haydn, de Jephtha par Georg Friedrich Haendel et Paulus par Felix Mendelssohn avec le ténor John Braham. La réaction de Mary Ann est tranchante, elle dénonce les numéros « acrobatiques » des danseurs au sujet desquels elle considère que s'ils ne sont pas blasphématoires, ils sont du tout du moins[pas clair] plus que déplacés. Elle écrit à Maria Lewis que plus jamais elle n'assistera à un oratorio[24].

Le style de vie austère de Mary Ann surpasse de loin celui de ses amies qui passent outre ses indignations, Rebecca Franklin continue de voir des oratorios, et Maria Lewis d'écrire des romans[24].

L'autodidacte

[modifier | modifier le code]Son refus de lire des romans jugés « comme perte de temps » pour ne lire que des livres dits sérieux conduit Mary Ann Evans dont la curiosité est immense à lire divers traités concernant des domaines variés : histoire, géologie, histoire naturelle, théologie, etc. Elle ne peut cependant se dispenser de lire des œuvres régulièrement citées dans les manuels d'histoire littéraire comme le Don Quichotte de Miguel de Cervantes, le poème Hudibras de Samuel Butler, le roman d'aventures Robinson Crusoé de Daniel Defoe, le roman d'inspiration picaresque Histoire de Gil Blas de Santillane d'Alain-René Lesage, les poésies de Robert Southey ou de Lord Byron, les romans historiques de Walter Scott ainsi que le théâtre de William Shakespeare[25],[23].

Mary Ann Evans approfondit sa connaissance du latin, et des langues de la Bible, pour cela elle acquiert la Concordance de Cruden (en) et la version polyglotte de la Bible éditée par Samuel Lee (en)[25].

En 1839, dans un courrier à Maria Lewis, elle écrit avoir lu l'essai Chartism de Thomas Carlyle ainsi que le poète William Wordsworth[23]. La plupart des ouvrages que lit Mary Ann Evans en 1838 et 1839 sont des livres religieux, soit des récits et biographies de missionnaires tels que John Williams, soit des ouvrages d'exégèse comme ceux de Robert Leighton (en), soit des manuels d'histoire ecclésiastique comme The History of the Church of Christ de Joseph Milner (en) ou Schism: As Opposed To The Unity Of The Church de John Hoppus[26].

Elle suit également des cours d'italien et d'allemand auprès de Joseph Brezzi, un professeur de Coventry, ce qui lui permet de lire dans le texte la Storia d'Italia de Carlo Giuseppe Guglielmo Botta, Le mie prigioni (it) de Silvio Pellico et Wallenstein de Friedrich von Schiller[27].

L'emménagement pour Coventry

[modifier | modifier le code]En 1840, Robert Evans prend sa retraite, laissant la gestion de ses affaires à son fils Isaac. Lui et sa fille Mary Ann Evans recherchent un nouvel endroit pour vivre. Finalement ils se décident pour une maison située dans périphérie campagnarde de Coventry sur la route qui mène à Foleshill (en). Ils y emménagent le 17 mars 1841[28],[29].

Une rencontre décisive

[modifier | modifier le code] Portrait de Charles Bray, probablement dessiné par son épouse.

Portrait de Charles Bray, probablement dessiné par son épouse.

Harriet Martineau par le peintre Richard Evans.

Harriet Martineau par le peintre Richard Evans.

Soulagée des certaines tâches ménagères, Mary Ann Evans peut élargir sa vie sociale, elle reprend contact avec les sœurs Franklin qui la présentent à Elizabeth Pears qui en novembre 1841 la présente à Charles Bray et son épouse Cara à leur résidence de Rosehill à proximité de Foleshill. Charles Bray fait de sa résidence un lieu de rencontres pour les intellectuels animés par des idéaux de réformes sociales comme William Makepeace Thackeray, Herbert Spencer ou Harriet Martineau. Charles Bray décrit sa résidence comme un lieu « favorisant une atmosphère de libre pensée désinvolte, sans prétention et non conformiste ». Bien Charles Bray soit au départ méthodiste, il se convertit à l'unitarisme dont l'approche rationnelle et sa promotion des réformes sociales le séduisent. Il est également un promoteur de cette nouvelle « science » qu'est la phrénologie dont George Combe (en) est le champion. Politiquement, Charles Bray est un owéniste, mouvement socialiste non marxiste fondé par Robert Owen, lui aussi un familier de Rosehill, mouvement auquel adhère également Mary Hennell (en) la sœur de Cara Bray[30],[18],[31].

La rupture

[modifier | modifier le code] Daguerréotype de William Makepeace Thackeray pris par Jesse Harrison Whitehurst.

Daguerréotype de William Makepeace Thackeray pris par Jesse Harrison Whitehurst.

Le 13 novembre 1841, peu de temps après sa première visite à Rosehill, Mary Ann écrit à Maria Theresa Lewis « Toute mon âme est absorbée par les plus passionnantes questions qui m'assaillent depuis ces derniers jours, je ne sais où cela va me conduire ! Mais mon seul désir est de connaitre la vérité, ma seule crainte étant de m'accrocher à des erreurs ». Elle fait référence au livre de Charles Hennell (en), le frère de Cara Bray, An Inquiry Concerning the Origin of Christianity[32] publié en 1838, ouvrage qu'elle doit lire avant de se rendre à nouveau à Rosehill. Le contenu de An Inquiry Concerning the Origin of Christianity remet en question les miracles rapportés par les quatre évangiles comme étant contraires aux lois de la nature. Critique qui le conduit non pas à l'athéisme ou l’agnosticisme mais à une reconsidération d'un Jésus, dépouillé de toute divinité, maître de morale prêchant une « religion naturelle ». À la suite de la lecture de An Inquiry Concerning the Origin of Christianity, le 2 janvier 1842 Mary Ann annonce à son père qu'elle ne l'accompagnera pas à l'église. Après de violentes disputes entre elle et son père finalement, ils trouvent un arrangement, de son côté il tolère son agnosticisme et elle de son côté sauve les apparences en l'accompagnant à l'église, Mary Ann souscrit à ce compromis le 15 mai 1842[33],[34].

Attribuer ce changement de Mary Ann uniquement à l'influence du cercle de Rosehill, semble simplificateur. Dès ses treize ans n'avait-elle pas rencontré l'athéisme par la lecture du roman Devereux par Edward Bulwer-Lytton et lors de ses échanges avec son professeur de langues Joseph Brezzi qui lui professait de façon sereine son athéisme. Les conversations et lectures de Rosehill n'ont-elles pas servies de catalyseurs, révélant des convictions profondes masquées par un puritanisme de façade[35].

La maturité

[modifier | modifier le code]La traductrice de David Strauss (1843-1846)

[modifier | modifier le code] Portrait photographique de David Strauss.

Portrait photographique de David Strauss.

En juillet 1842, Mary Ann Evans fait la connaissance d'une autre sœur de Cara Bray, Sara Hennell (en) qui à son tour lui fait rencontrer en octobre 1842, Elizabeth Rebecca "Rufa" Brabant l'épouse de Charles Hennel et la fille d'un chirurgien de Devizes, le docteur Robert Brabant aux patients célèbres tels Samuel Taylor Coleridge ou Thomas Moore. Ce dernier a appris l'allemand pour pouvoir lire les différentes critiques bibliques qui font florès en Europe. En mai 1839, il va à Weimar où il rend visite à David Friedrich Strauss l'auteur de Das Leben Jesu (« La Vie de Jésus »), livre qu'il lit. En 1841, Joseph Parkes (en), une personnalité politique de la mouvance de la philosophie radicale s'engage à ce que Das Leben Jesu soit traduit en anglais. De son côté Elizabeth Rebecca Hennel a déjà commencé à traduire une partie de Das Leben Jesu, traduction qu'elle a abandonnée depuis son mariage célébré en mars 1843. Charles Hennel sachant que Mary Ann Evans possède une solide maîtrise de la langue et de la littérature allemande, lui propose d'achever le travail entrepris par son épouse. Le travail se présente comme particulièrement ardu, l'édition originale comprend près de 1 500 pages. Mary Ann Evans, malgré de violents migraines, finalise sa traduction qui est publiée par la prestigieuse maison d'édition londonienne Chapman & Hall, le 15 juin 1846 sous le titre de The Life of Jesus Critically Examined, sans que soit mentionné le nom de la traductrice[36],[34],[37].

La sortie de sa traduction suscite des opinions diverses, si la recension du Herald est élogieuse, en revanche un ancien élève de l'Oriel College de l'université d'Oxford, brûle le livre en place publique[38].

La mort de Robert Evans

[modifier | modifier le code]À partir de septembre 1848, la santé de Robert Evans décline de façon inquiétante. Voyant sa fin venir, il écrit ses dernières volontés. Il lègue la propriété du Derbyshire à son fils Isaac ; à ses filles Fanny et Chrissey il leur transmet une dot de 1 000 £ chacune qu'elles toucheront lors de leur mariage[Passage contradictoire avec la section De Mary Anne à Mary Ann (Chrissey est mariée depuis 1937 !)] et laisse à Mary Ann une somme de 2 000 £. en fiducie. Malgré leurs différends, Mary Ann se rend au chevet de son père et prendra soin de lui jusqu'au bout. Robert Evans meurt le 31 mai 1849, il est inhumé le 6 juin 1849 aux côtés de son épouse dans le cimetière de Chilvers Coton[39],[40],

Voyage, questionnements et changement de prénom (1849-1851)

[modifier | modifier le code] Portrait de James Anthony Froude, par le peintre écossais Sir George Reid.

Portrait de James Anthony Froude, par le peintre écossais Sir George Reid.

James Anthony Froude

[modifier | modifier le code]Le 7 juin 1849, Mary Ann Evans rencontre James Anthony Froude, qu'elle connait pour avoir lu son roman The Nemesis of Faith (en), envoyé auparavant par John Chapman ainsi que Shadows of the Clouds qu'elle a lu en 1847. Les sources ne font pas état de ce qu'ils se sont dits, cela dit Charles Bray propose à James Anthony Froude venir à Paris avec Mary Ann Evans et Cara Bray. Le départ est prévu pour le 12 juin 1849 au port de Folkestone, alors qu'il a donné son accord James Anthony Froude ne se présente pas au prétexte qu'il doit se marier[41],[42].

Photoglyptie de Eliza Lynn Linton.

Photoglyptie de Eliza Lynn Linton.

Premier voyage en Europe

[modifier | modifier le code] Portrait de la cantatrice Marietta Alboni par le peintre Alexis-Joseph Pérignon.

Portrait de la cantatrice Marietta Alboni par le peintre Alexis-Joseph Pérignon.

Après deux jours passés à Paris, Charles Bray, Cara Bray et Mary Ann Evans se rendent à Gênes, Milan et s'arrêtent au lac de Côme où se dénoue la fin tragique de The Nemesis of Faith avant de joindre le lac Majeur. Fatiguée par les épreuves liées au décès de son père, Mary Ann Evans n'arrive pas à apprécier les beautés des paysages. Puis le trio remonte les Alpes, fait halte à Vevey et enfin Genève. Là, Mary Ann Evans commence à reprendre des forces et décide d'y rester tout l'hiver. Charles Bray, Cara Bray retournent à Coventry durant l'été 1849. Seule, Mary Ann Evans se repose, prendre soin d'elle-même et se demande quoi faire ? Elle se rend compte qu'elle ne peut pas vivre avec la rente léguée par son père. Comme avenir professionnel, elle envisage après le succès de sa traduction de David Strauss, de se lancer dans la traduction ou bien de se résigner à une carrière d'enseignante comme bien des femmes instruites. Elle se met alors à reprendre la traduction de l'Éthique de Spinoza, du latin vers l'anglais... Et pourquoi pas se lancer dans l'écriture de romans ? Elle se dit en elle-même, Eliza Lynn Linton bien moins instruite n'avait-elle pas déjà son actif la publication de deux romans alors pourquoi pas elle ? De sa pension genevoise, Mary Ann Evans contemple le parc des Eaux-Vives, pensive quant à son avenir littéraire. Sur place, elle se lie avec diverses familles qui se sont réfugiées en Suisse après les diverses révolutions de l'année 1848 qui ont secoué l'Europe. C'est grâce à ces réfugiés que Mary Ann Evans fait la connaissance de François d'Albert-Durade, un peintre de 45 ans, qui lui offre un hébergement plus confortable que celui de sa pension de famille. Sa santé s'améliore sous le regard attentif de madame d'Albert. Elle reprend le piano, va au concert où elle a l'occasion d’assister à un concert donné par la cantatrice Marietta Alboni, au théâtre, Mary Ann Evans reprend une vie sociale et retourne, remise de ses épreuves, au Royaume-Uni en mars 1850[43],[44].

Tableau représentant Herbert Spencer par le peintre John Bagnol Burgess.

Tableau représentant Herbert Spencer par le peintre John Bagnol Burgess.

De Mary Ann à Marian

[modifier | modifier le code]De retour de son séjour en Suisse, Mary Ann Evans change son prénom, elle se fait désormais appeler Marian Evans, ; il semblerait que cela vient de la prononciation française de Mary Ann en Marianne. Du printemps 1851 jusqu'à la fin de sa vie, elle signe ses lettres Marian. De son côté, Sarah Hennel la surnomme « Polly », jeu de mots faisant allusion à Apollon, l'Ange de la destruction annoncé dans l'Apocalypse, elle signe de nombreuses lettres adressées au couple Bray ou à Sarah Hennel avec son surnom « Polly »[45],[38].

L'ami Herbert Spencer

[modifier | modifier le code] Portrait photographique d'Auguste Comte.

Portrait photographique d'Auguste Comte.

Marian Evans, de retour à Coventry, est invitée en octobre 1851 par John Chapman à une de ses soirées littéraires, elle est présentée à Herbert Spencer, qui travaille pour la revue The Economist et vient d'éditer La Statique sociale. Ils partagent leurs centres d'intérêts, Marian Evans lui fait connaitre le positivisme d'Auguste Comte. Grâce à son travail de directeur de publication adjoint auprès de la revue The Economist, Herbert Spencer reçoit des billets d'entrée gratuite pour des représentations théâtrales ou pour des opéras et y emmène régulièrement Marian Evans à partir du début de l'année 1852, très vite ils deviennent des amis intimes[46],[47].

Du mois de juillet 1852 au mois août 1852, Marian Evans se rend régulièrement à Broadstairs dans le Kent, on leur prête une romance et même qu'ils se seraient fiancés. Or les lettres de Marian Evans démentent formellement la rumeur, il n'y a entre eux qu'une forte amitié[46].

La traductrice de Ludwig Feuerbach (1853-1857)

[modifier | modifier le code] Portrait de Ludwig Feuerbach.

Portrait de Ludwig Feuerbach.

En 1853, Marian Evans donne sa démission de la direction de The Westminster Review (en) pour se lancer dans la traduction de Das Wesen des Christenthums (« L'Essence du christianisme ») de Ludwig Feuerbach, commanditée par les éditions Chapman & Hall. Elle achève la traduction en seulement cinq mois. Elle adhère à l'idée argumentée par Ludwig Feuerbach que le concept de Dieu serait l'expression de l'essence de l'homme et plus spécifiquement de la perfection humaine. La première édition en anglais est publiée à Londres par Chapman en 1854[48], elle est rééditée en 1857 puis en 1881 par Trübner & Co. Elle est publiée aux États-Unis par la maison d'édition bostonienne Houghton Mifflin en 1854, puis par Calvin Blanchard en 1855, puis en 1957 aux éditions Harper & Row de New York avec une introduction de Karl Barth et un avant-propos de H. Richard Niebuhr[49],[50],[51].

Second voyage en Europe (1854-1855) : début de la vie commune avec George Henry Lewes

[modifier | modifier le code] Portrait de Goethe par le peintre Ferdinand Jagemann.

Portrait de Goethe par le peintre Ferdinand Jagemann.

Le 20 juillet 1854, Marian Evans et George Henry Lewes, qui lui avait été présenté trois ans auparavant par leur ami commun Herbert Spencer, prennent le bateau pour se rendre sur le continent et plus spécialement à la Confédération germanique pour approfondir leurs recherches sur Goethe. Pour cela ils se rendent à Weimar et Berlin, ils sont reçus et admis à la Société allemande de littérature. À Berlin, ils sont reçus par la haute société berlinoise, ils y rencontrent Otto Gruppe (en) un spécialiste de la mythologie et des dramaturges grecs et Adolf Stahr qui partage avec le couple sa passion envers Goethe et Spinoza, l'acteur Ludwig Dessoir, le physicien Heinrich Gustav Magnus, le sculpteur Christian Daniel Rauch, etc. Le couple rend visite à David Strauss dans sa résidence du Royaume de Wurtemberg, lors de leurs échanges, David Strauss reproche à Marian Evans d'avoir relativisé ses positions les plus radicales dans sa traduction de Das Leben Jesu. Après cela, ils prennent le bateau pour aller par le Rhin rejoindre la ville de Coblence. Puis ils descendent le Main pour faire escale à Francfort-sur-le-Main pour faire une halte devant la maison natale de Goethe. Puis ils se rendent à Weimar, ville où laquelle Franz Liszt est le maître de chapelle officiel du grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach depuis 1848, or George Henry Lewes est un ami de Franz Liszt depuis 1839, il l'a prévenu de sa visite, le 9 août 1854, le couple est invité à partager le petit déjeuner chez le célèbre pianiste. Pendant la semaine suivante Franz Liszt les présente à Anton Rubinstein, leur fait écouter les opéras de Wagner tels que Le Vaisseau fantôme, Lohengrin et Tannhäuser. Ils ont également l'occasion d'assister à un récital donné par la pianiste Clara Schumann. À la fin de ce voyage George Henry Lewes finalise son manuscrit sur la vie de Goethe. Il est à noter que pendant ce voyage, Marian Evans et George Henry Lewes peuvent vivre librement leur union. Ils retournent en Angleterre en mars 1855[52],[53].

La traductrice de Spinoza (1855-1856)

[modifier | modifier le code]Un contexte difficile

[modifier | modifier le code] Photographie du 1–5 and 6 Sydney Place.

Photographie du 1–5 and 6 Sydney Place.

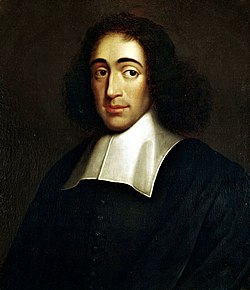

Portrait de Spinoza par un peintre inconnu.

Portrait de Spinoza par un peintre inconnu.

De retour à Londres, George Henry Lewes loue un appartement pour Marian Evans dans le quartier luxueux du 1–5 and 6 Sydney Place (en), pendant cinq semaines, le couple ne se verra pas. Marian Evans en profite pour travailler sur la traduction de l'Éthique de Spinoza, texte dont l'original est rédigé en latin sous le titre de Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. Elle s'y met tous les matins après sa promenade le long de la Castle Hill. Cette période pose de multiples problèmes à George Henry Lewes tant financiers que familiaux, il fait une bonne affaire avec la vente de son livre Life of Goethe, pour faire « bouillir la marmite » il écrit une pièce de théâtre, une farce en un acte Buckstone's Adventure with a Polish Princess, il doit gérer seul son journal le Leader depuis le départ de Thornton Leigh Hunt pour devenir le directeur de publication du quotidien The Daily Telegraph. Il doit également prendre charge les frais d'éducation de ses enfants et ceux de leur mère[54].

Disputes autour de la traduction

[modifier | modifier le code]Marian Evans achève la traduction de l'Éthique en 19 février 1856, avant de l'envoyer à l'éditeur, elle demande à George Henry Lewes qui séjourne à Ilfracombe d'en rédiger une introduction[55].

L'éditeur Henry George Bohn (en) possède dans son catalogue une traduction du Traité Théologico-Politique de Spinoza et donc voit d'un bon œil la perspective de compléter le catalogue par une traduction de l'Éthique, aussi passe-t-il en 1854 un accord entre lui et Marian Evans pour publier sa traduction. Comme promis, le manuscrit achevé est envoyé le 3 juin 1856, à Henry George Bohn, ce dernier propose une rémunération de 50 livres sterling alors que Marian Evans s'attend à un minimum de 75 livres sterling. Il s'ensuit des échanges de courriers qui s'enveniment avec le temps. Marian Evans obtient le retour du manuscrit, elle le propose à d'autres maisons d'édition en vain. Sa traduction ne sera publiée dans sa version intégrale qu'en 1981[55],[56].

De Marian Evans à George Eliot (1856-1858)

[modifier | modifier le code]En 1856, Marian Evans écrit dans son journal intime qu'elle caresse l'envie d'écrire des oeuvres de fiction. C'est ainsi que le 22 septembre 1856, elle commence à rédiger sa première nouvelle Amos Barton, qu'elle achève le 6 novembre 1856. Lorsqu'elle montre le manuscrit à George Henry Lewes, celui-ci se montre enthousiaste et le fait lire par John Blackwood qui partage son enthousiasme et publie la nouvelle de façon anonyme dans le numéro de janvier 1857 du Blackwood's Magazine. Dès le 25 décembre 1856, Marian Evans s’attelle à la rédaction d'une seconde nouvelle Mr. Gilfil's Love-Story qu'elle achève et envoie à John Blackwood le 4 février 1857. C'est la première fois qu'elle signe sous le nom de George Eliot. Elle explique le choix de nouveau nom de plume, c'est une composition avec George qui est le prénom de George Henry Lewes et Eliot qui pour elle est un nom facile à prononcer. Cela dit, la première occurrence de George Eliot comme signataire d'une oeuvre littéraire apparaît avec la publication du recueil de nouvelles Scenes of Clerical Life comprenant les trois nouvelles Amos Barton, Mr. Gilfil's Love-Story et Janet' Repentance écrit pendant un séjour aux Îles Scilly et de Jersey. Dans ces trois nouvelles, en plus des hypocrisies des clercs, un thème revient, la capacité des femmes à aimer malgré les vicissitudes de la vie[57],[58],[59],[60].

Les dernières années

[modifier | modifier le code] Portrait d'Ivan Tourgeniev peint par Ilia Répine.

Portrait d'Ivan Tourgeniev peint par Ilia Répine.

Portrait photographique d'Alfred Tennyson.

Portrait photographique d'Alfred Tennyson.

La mort de George Henry Lewes

[modifier | modifier le code]La vie de George Eliot est endeuillée par la mort de George Henry Lewes, survenue le 30 novembre 1878 des suites d'une entérite et d'un cancer des intestins à l'âge de 61 ans. Après ses funérailles célébrées par le docteur Sadler à la Rosslyn Hill Unitarian Chapel (en), il est enterré au Cimetière de Highgate le 4 décembre 1878. juste après avoir envoyé le manuscrit du dernier recueil de nouvelles de George Eliot Impressions of Theophrastus Such (en) aux éditions Blackwood. Parmi les condoléances figure une lettre de Tourgueniev qui lui apporte son sincère soutien, condoléances suivies par celles de Benjamin Jowett, Robert Browning, Alfred Tennyson, Edward Burne-Jones, Mark Pattison (academic) (en) suivies également par plusieurs lettres venant de toutes les parties du monde. Pour rendre hommage à son amant et compagnon, elle achève la rédaction de ses derniers manuscrits comme le quatrième volume de The Study of Psychology, qui est publié en 1879 aux éditions Trübner ainsi que Mind as a Function of Organism. En 1879, elle crée une bourse d'études « George Henry Lewes » d'un montant de 5 000 £, le premier bénéficiaire est le docteur Charles Roy, puis une femme, Winifred Parson. Les réactions de George Eliot à ce deuil sont comparables à celles vécues par la reine Victoria après la mort du Prince Allbert en 1861[61],[62],[1].

Mariage avec John Cross

[modifier | modifier le code]Après la mort de George Henry Lewes, George Eliot se retire pour mener une vie solitaire et écrire son dernier recueil de nouvelles Impressions of Theophrastus Such (en)[Passage contradictoire (selon la section qui précède Lewes aurait envoyé le manuscrit à l'éditeur avant sa mort)] qui est publié en 1879 et tiré à 6 000 exemplaires par les éditions Blackwood. John Blackwood meurt le 28 octobre 1879. John Cross, son banquier, rend visite à George Eliot dans sa résidence d'été et noue une relation amoureuse avec elle bien qu'il soit de vingt ans son cadet. Le 6 mai 1880. Leur mariage est célébré à l'église anglicane Saint-George à proximité de Hanover Square, à la grande surprise des amis de George Eliot qui connaissent son agnosticisme, puis les époux Cross partent en voyage en France et en Italie. John, qui tombe aussitôt en dépression, tente de se suicider en se jetant dans le Grand canal de Venise depuis le balcon de leur hôtel. Ils emménagent le 3 décembre 1880 dans leur nouvelle résidence[Où ?][63].

La mort de George Eliot

[modifier | modifier le code]George Eliot soufrait depuis plusieurs années d'insuffisance rénale, elle est de surcroit victime d'une infection pulmonaire. Elle meurt le 22 décembre 1880[63]. Après ses funérailles célébrées par Thomas Sadler (en), elle est enterrée le 29 décembre 1880 au Cimetière de Highgate aux côtés de George Henry Lewes[1],[64],[65].

Œuvres

[modifier | modifier le code]Romans

[modifier | modifier le code]Adam Bede (1858-1859)

[modifier | modifier le code]Rédaction et publication

[modifier | modifier le code]Après la rédaction de Janet' Repentance, George Eliot désire rédiger une suite à Scenes of Clerical Life mais sous le format d'un roman. Son sujet prend son origine dans un récit de sa tante qui en tant que visiteuse de prison a recueilli, juste avant qu'elle monte à l'échafaud, la confession de Mary Voce, une jeune femme condamnée à mort pour avoir assassiné un enfant et cherchant la rédemption. Elle commence la rédaction à partir du 22 octobre 1857 et lui donne le titre de Adam Bede. Un de ses personnages principaux est Dinah Morris qui prend le rôle de visiteuse de prison de sa tante. Elle crée de toutes pièces l'environnement de son intrigue, la ville de Hayslope, inspirée par le roman de Walter Scott The Heart of Midlothian lui aussi aussi inspiré par un infanticide. Dans un premier temps, George Eliot pense publier Adam Bede sous forme de feuilleton, mais le roman est finalement publié le 1er février 1859 en trois volumes tirés à 3 416 exemplaires, avec une seconde édition en deux volumes tirés à 12 030 exemplaires, et touche une avance d'une somme de 800 £ au titre du droit de copyright, pour les recettes de 1859 à 1863[pertinence contestée][57],[66],[67],[68],[69].

Un succès littéraire international

[modifier | modifier le code]Motif avancé : ces infos seraient mieux à leur place sur la page consacrée au roman où elles ne figurent pas

C'est un succès littéraire national et international, les rééditions se succèdent, le roman est finalement édité en un seul volume à partir de 1870. La maison d'édition londonienne Routledge and Sons publie Adam Bede en 1895, 1905, 1910, d'autres maisons d'édition suivent le pas, comme celle dirigée par John Lane qui le publie en 1901 et le distribue à New York, la Ward, Lock & Co. (en), la J. M. Dent & Co., la William Collins, Sons, la W. & R. Chambers Publishers, et autres… En 1923, Macmillan Publishers publie la première édition de Adam Bede sous le format du livre de poche,diffusée à la fois à Londres et à New York. Adam Bede est traduit en plusieurs langues en russe et en danois (1859), en néerlandais et allemand (1860), en français, hongrois, suédois (1861), en polonais (1891), tchèque (1903), norvégien (1910), serbo-croate (1926), espagnol (1930), portugais (1946), finnois (1946), roumain (1977) et chinois (1984)[70].

The Mill on the Floss (1859-1860)

[modifier | modifier le code]Un nouveau succès littéraire

[modifier | modifier le code] Portrait photographique de Theodor Storm.

Portrait photographique de Theodor Storm.

George Eliot commence la rédaction de The Mill on the Floss à partir du mois de janvier 1859, et l'achève le 20 juin 1859. Elle écrit que ce roman sera aussi volumineux que Adam Bede. Le 20 juin 1859, son éditeur John Blackwood lit les 110 premières pages du manuscrit et prédit un nouveau succès littéraire. Il propose à George Eliot de publier The Mill on the Floss sous forme de feuilleton dans le Blackwood's Magazine, mais elle décline la proposition, préférant une édition en trois volumes. Le 14 décembre 1859, John Blackwood et George Eliot se mettent d'accord pour une première publication de The Mill on the Floss en trois volumes, tirée à 4 000 exemplaires, avec un versement au titre du droit d'auteur d'un montant de 2 000 £. Après la réception de l'intégralité du manuscrit de The Mill on the Floss ce dernier est publié le 4 avril 1860 en trois volumes. C'est un nouveau succès littéraire, d'où en décembre 1862, The Mill on the Floss est publié sous le format d'un seul volume au prix économique de 6 schillings, prix qui favorise sa diffusion et ses ventes. Après une négociation avec Sampson Low (en), le correspondant de la maison d'édition américaine Harper & Brothers, The Mill on the Floss est publié aux États-Unis dès la fin de l'année 1860[71],[72],[73].

Inspiration et réception

[modifier | modifier le code]D'après Alfred Edwin Lussky, le début du roman est inspiré la nouvelle Immensee (novella) (en) du romancier réaliste de langue allemande Theodor Storm, en effet les deux personnages principaux Tom et Maggie Tulliver sont les équivalents de Reinhard et Elizabeth Werner de la nouvelle Immensee. Les deux garçons Tom Tulliver et Reinhard Werner sont d'un tempérament aventureux, impétueux, arrogant et ont la main mise sur leur sœur cadette, malgré cela ils demeurent des camarades de jeux inséparables[74],[71],[75].

Il s'agit probablement du roman le plus connu de George Eliot parmi ses six romans majeurs, probablement dû par le portrait des deux personnages principaux Tom et Maggie Tulliver et le fait que des lecteurs et critiques littéraires ont identifié Maggie Tulliver à George Eliot qui à l'instar de Jane Austen se cache derrière ses héroïnes. Maggie Tulliver comme George Eliot est une petite fille sensible[76].

Postérité

[modifier | modifier le code] Photographie du passeport de D.H. Lawrence.

Photographie du passeport de D.H. Lawrence.

Selon le critique littéraire américain Joseph Wiesenfarth[77], l'écrivain britannique D.H. Lawrence n'aurait jamais écrit sa nouvelle The Virgin and the Gypsy (en) (La Vierge et le Gitan) sans The Mill on the Floss, nouvelle inspirée notamment par la légende de Saint Ogg citée dans The Mill on the Floss qui marque la vie de Maggie Tulliver cette dernière devenant une vierge portant l'image du Christ dans son cœur. Maggie Tulliver refuse d'épouser Stephen par souci de fidélité à sa consécration christique. Par ailleurs la liturgie consacrée à Saint Ogg rappelle la liturgie pascale, donc du passage de la mort à la résurrection et les épreuves subies par le peuple juif lors de l'Exode et des valeurs liées à ces épreuves. Tous ces éléments sont repris dans la nouvelle The Virgin and the Gipsy de D.H. Lawrence[78].

Silas Marner (1861)

[modifier | modifier le code] Portrait photographique d' Anthony Trollope.

Portrait photographique d' Anthony Trollope.

Portrait de Arthur Helps par le peintre George Richmond.

Portrait de Arthur Helps par le peintre George Richmond.

Une reconnaissance royale

[modifier | modifier le code]Le 20 novembre 1860, George Eliot et George Henry Lewes organisent une soirée à laquelle est invité Anthony Trollope qui vient accompagné de Arthur Helps[79], membre du Conseil privé de la reine Victoria, ce dernier annonce à George Eliot que la reine Victoria a lu ses romans Adam Bede et The Mill on the Floss, et qu'elle a dit au prince consort « La lecture de ces romans m'a fait une grande impression », et en recommande la lecture à son oncle Léopold Ier, le roi des Belges. Ce qui ajouté à d'autres signaux montre que la littérature de George Eliot est devenue socialement acceptable même si l'opinion à son sujet n'est pas unanime[80],[81].

La rédaction

[modifier | modifier le code] Portrait de Barbara Bodichon dessiné par Samuel Lawrence

Portrait de Barbara Bodichon dessiné par Samuel Lawrence

Le 28 novembre 1860, George Eliot écrit qu'elle déjà écrit 62 pages d'un manuscrit, rédaction qui s’achève le 10 mars 1861. Il s'agit d'un roman au titre de Silas Marner dans lequel elle poursuit sa réflexion personnelle entamée par sa lecture de Ludwig Feuerbach. Dans ce roman, elle explore l'influence de l'anglicanisme sur les aspirations humaines et de la religion en général, comme une illusion liée à la limite de la connaissance et aux conventions de la société, notamment chez les paysans et plus spécialement dans le monde des tisserands de Lantern Yard et Raveloe, qui croient en la prédestination d'origine divine, illusion source de tragédies et contraire à Spinoza dont la pensée a fortement marquée George Eliot, pour qui chaque humain est responsable de ses actes. Une des thématiques de Silas Marner est la démythologisation de la prédestination voulue par Dieu, croyance liée à l'ignorance et l'irresponsabilité. D'où le ton à la fois ironique, ironique et tragique du roman. Dans une lettre adressée à son amie Barbara Bodichon[82], datée de décembre 1860, qui vient de perdre son père, elle lui écrit que certes, elle peut trouver du réconfort dans les rites de la liturgie catholique, le plus difficile n'est-il pas de vivre sans croyance religieuse ? Selon la biographe Kathryn Hughes, ce passage serait une allusion à la sentence de Marx qualifiant la religion d'opium du peuple[81],[83],[84],[85],c.

George Eliot envoie à John Blackwood, une première partie en 15 février 1861 et la fin du roman les 4 et 11 mars 1861. Silas Marner est publié le 2 avril 1861 en 4 000 exemplaires. le roman est préfacé par le poème en trois lignes Michael de William Wordsworth, poème extrait de son recueil de poèmes Lyrical Ballads. John Blackwood lui donne la somme de 800 £ au titre de ses droits d'auteur. C'est un nouveau succès littéraire, la recension du Times y salue le charme allié au réalisme du roman, Richard Holt Hutton écrit dans le magazine The Economist que George Eliot a su conjuguer un style raffiné au réalisme. Les rééditions se succèdent, la première le 8 avril 1861. En septembre 1861, Silas Marner est édité à un prix bon marché. Dès la fin de l'année 1861, George Eliot reçoit la somme de 1 600 £ au titre de ses droits d'auteur, cette même fin d'année Silas Marner est publié aux États-Unis par les éditions Harper and Brothers, et en 1863 pendant la guerre de Sécession par les éditions Goetzel qui ont leur siège à Mobile dans l'État de l'Alabama. Dès la fin de l'année 1861 Silas Marner est traduit en allemand, néerlandais, russe, en 1862 en français, en danois en 1863, en finnois en 1869, en magyar en 1885. Les traductions les plus tardives datent de 1947, pour l'hébreu et le japonais, 1966 pour le chinois, 1969 pour le slovaque, 1979 pour le coréen, 1985 pour le tagalog et 1996 pour le persan[86],[83],[87],[88].

Romola (1861-1863)

[modifier | modifier le code]Une romance historique

[modifier | modifier le code] Portrait de Jérôme Savonarol par le peintre Fra Bartolomeo.

Portrait de Jérôme Savonarol par le peintre Fra Bartolomeo.

C'est lors d'un séjour à Florence, sur la suggestion de George Henry Lewes, que George Eliot a le projet d'écrire un roman ayant pour thème la vie politique de Florence pendant la terreur exercée par le dominicain Jerôme Savonarole. À fin du mois août 1861, elle écrit à John Blackwood qu'elle a l'intention d'écrire « une romance historique » ayant pour cadre Florence lors de la Renaissance. La trame du roman titré Romola est l'opposition entre un humaniste aveugle Bardo di Bardi, le père de Romola et Savonarole. Bardo di Bardi est pétri de littérature grecque et latine. Littérature qu'il connait grâce à sa fille Romola qui pallie sa cécité en lui lisant les œuvres des auteurs antiques. C'est un marchand Tito Melema, lui aussi humaniste et amoureux de la littérature grecque classique, arrivé à Florence le 14 avril 1492, qui transmet à Romola de nombreux ouvrages. Tito Melema tombe amoureux de Romola, mais il est promis à Tessa la fille d'un barbier florentin, ils se marient lors d'une cérémonie « frauduleuse ». Romola repousse Tito Melema qui a eu plusieurs enfants avec Tessa. De son côté Tito Melema commence à haïr Romola qui lui porte un regard désapprobateur. À la fin du roman Romola après avoir été sous l'influence de Savonarole quitte Florence et vient en aide à Tessa quant à l'éducation des ses enfants[89],[90],[91].

Regards sur Romola

[modifier | modifier le code]Selon l'universitaire Carole Robinson, la trame de Romola est caractérisée par l'opposition entre Tito Melema égoïste sans foi, ni loi et Romola di Bardi prête à se sacrifier sur l'autel du devoir. Les choix et décisions de Tito Melema, sont simples, il s'agit de satisfaire ses envies même les plus viles, alors que les choix de Romola di Bardi sont hésitants, posant la question quel est le meilleur choix éthique. Choix sur fond de dépression, de la tentation du suicide avec la même force d'Albert Camus, écrivant que le suicide est le seul « problème philosophique vraiment sérieux ». Ne serait-elle pas une figure exemplaire pour la société victorienne[92]?

Selon l'universitaire britannique J. B. Bullen (en) Romola est un roman déroutant parce qu'il ne ressemble à aucun autre roman de George Eliot. Déjà, Leslie Stephen a pointé le ton polémique des dialogues mais personne n'a vu les liens entre la description de la vie de la Florence de la Renaissance et l'historiographie de la société victorienne. Influencée par Auguste Comte, comme lui elle considère l'histoire comme l'évolution de l'humanité de l'égoïsme vers l'altruisme. Comme d'autres britanniques de son époque George Eliot est en quête d'une alternative à la religion mais refuse d’adhérer au positivisme comme nouvelle religion de l'humanité. Plusieurs personnages de Romola sont des symboles des trois âges de l’humanité d'Auguste Comte comme Tito Melema, l'épicurien, Bardo di Bardi le stoïcien, symboles du polythéisme, Dino di Bardi le mystique fanatique, symbole du monothéisme, Savonarol qui incarne le triomphe du catholicisme avec ses forces et limites. Romola di Bardi représentant l’idéal féminin prôné par Auguste Comte et le troisième âge de l'humanité. George Eliot écrit à Frederic Harrison qu'avec Romola elle a écrit « une romance utopique » liée à la conception d'Auguste Comte quant à l'histoire[93].

Portrait de George Murray Smith par le peintre John Collier.

Portrait de George Murray Smith par le peintre John Collier.

Les publications de Romola

[modifier | modifier le code]George Eliot commence la rédaction de Romola le 7 octobre 1861 et l'achève le 9 juin 1863. Elle hésite quant aux modalités de la publication de son roman. Finalement, après avoir été contactée par George Murray Smith (en), les deux se mettent d'accord le 21 mai 1862 pour que Romola soit publié au sein du Cornhill Magazine, revue littéraire appartenant à la maison d'édition Smith, Elder & Co., et cela pour une exclusivité de six ans. Les premiers chapitres y sont publiés à partir de mois de juillet 1862. Le 6 juillet 1863 parait l’intégralité du roman en trois volumes. Pour répondre à la demande, une version au prix abordable de 6 shillings sort en septembre 1865. Les éditions Harpers and Brothers diffusent sur le territoire américain l'édition de Romola du Cornhill Magazine dès la fin de l'année 1863, la première d'une succession de rééditions 1869, 1870, 1872, 1873,... Les rééditions anglophones se suivent de façon continue de 1907 jusqu'en 2023. Romola est traduit en russe dès 1863, en allemand et en néerlandais en 1864, en français en 1878, en danois dès 1885, en hongrois en 1898, les traductions les plus tardives sont l'italien en 1906, le tchèque en 1914, le polonais en 1927 et le portugais en 1957[94],[95].

Felix Holt (1864-1868)

[modifier | modifier le code]En 1864, marquée par plusieurs décès survenus dans son proche entourage et celui de Lewes, ainsi que par la publication d'un ouvrage autobiographique du cardinal Newman traitant de la quête de spiritualité, George Eliot décide de consacrer un livre à l'influence de la raison sur la religion[96],[97]. Peu après la publication de Romola George Eliot écrit dans son journal à la date du 29 mars 1865 qu'elle se lance dans la rédaction d'un nouveau roman, première allusion à Felix Holt, le radical. Ce roman a pour fond le Reform Act 1832 modifiant le système électoral de l'Angleterre et du pays de Galles, inaugurant des débats houleux sur les élections. C'est dans la ville fictive de Treby, située dans les Midlands, que les protagonistes vont s'affronter. Tout d'abord Harold Transome récemment élu au Parlement de Londres, une fois élu il se dit « radical » de son côté Felix Holt conteste cette élection. Le conflit entre Harold Transome et Felix Holt permet d'aborder plusieurs sujets politiques et sociaux, notamment l'émergence de l'industrie qui bouscule la vie agricole perçue comme permanente, changement qui oppose la vieille Angleterre et la nouvelle Angleterre, avec elle surgissent de nouveaux problèmes sociaux et économiques. Les deux leaders « radicaux » de Treby, Felix Folt et Harold Transome n'arrivent point à convaincre la population. Les deux sont victimes de leurs croyances, Harold Transome croit en un avenir radieux grâce à l’industrialisation, fermant les yeux sur les grèves violentes des mineurs, fidèle en cela au théories du darwinisme social, George Eliot en profite pour montrer les dangers liés à cette vision simpliste[98],[99],[100].

Middlemarch (1869-1872)

[modifier | modifier le code] Vue du cimetière de Highgate.

Vue du cimetière de Highgate.

Photographie de la violoniste Wilma Neruda.

Photographie de la violoniste Wilma Neruda.

Le contexte

[modifier | modifier le code]La mort de Thornton Arnott

[modifier | modifier le code]George Eliot cite pour la première fois son roman Middlemarch en janvier 1869 peu de temps après la publication de Felix Holt. Cette période est assombrie par le décès d'un des enfants de George Henry Lewes, Thornton Arnott dit « Thornie » des suites d'une méningite tuberculeuse, mort qui a eu lieu le 19 octobre 1868. Après les funérailles de « Thornie » à la Rosslyn Hill Unitarian Chapel (en), George Eliot et George Henry Lewes quittent Londres pour loger dans une ferme de Limpsfield dans le Surrey, ils y restent trois semaines, pour y faire le deuil de « Thornie ». George Eliot y écrit un poème à la mémoire de cet enfant disparu. Une fois remis de cette épreuve, ils se rendent sur la tombe de « Thornie » au Cimetière de Highgate avant de partir en Allemagne. De retour, George Eliot écrit à son éditeur Blackwood en février 1869 qu'elle a achevé le plan de son roman. Parallèlement, le 13 janvier 1870 elle achève un poème The Legend of Jubal à la mémoire de « Thornie » qui est publié par la maison d'édition britannique Macmillan Publishers avant de l'être dans les colonnes de l'Atlantic Monthly. La rédaction de Middlemarch est momentanément suspendue pendant le début de l'année 1870, George Eliot consacre du temps à ses amis qui viennent lui rendre visite comme le naturaliste Charles Wyville Thomson, l'épouse du défunt poète Arthur Hugh Clough, lady Colville, Dante Gabriel Rossetti[101],[102].

Consoler et divertir George Henry Lewes

[modifier | modifier le code]Le 5 février 1870, George Eliot et George Henry Lewes habitués de la salle Saint-Jacques (en) se rendent à un concert de la violoniste internationale Wilma Neruda accompagnée par le pianiste Charles Hallé. À la fin du concert Wilma Neruda demande à être présentée à George Eliot et l'invite à passer chez elle[101].

Theodor Mommsen par le peintre Ludwig Knaus.

Theodor Mommsen par le peintre Ludwig Knaus.

George Henry Lewes, malgré les efforts de George Eliot à le divertir, met du temps à se remettre de la mort de son fils. En compagnie d'Eliot George, il part pour Berlin où ils rendent visitent à divers amis Otto Friedrich Gruppe (en), Heinrich Gustav Magnus, Emil du Bois-Reymond, ce dernier les présente à Karl Bogislaus Reichert et Carl Westphal,qui représentent la pointe de la recherche en matière de neurologie. Leurs amis leur offrent des billets pour participer à un festival donné à l'université de Berlin à l'occasion de l'anniversaire du roi de Prusse. George Eliot et George Henry Lewes sont assis parmi des princes, des dignitaires, des ambassadeurs dont celui des États-Unis, George Bancroft. Ce dernier invite George Eliot et George Henry Lewes à un dîner organisé dans son hôtel particulier, lors de ce dîner ils font la connaissance de l'historien Theodor Mommsen, du chimiste Robert Wilhelm Bunsen et d'autres personnalités allemandes. Le journaliste Franz Duncker et son épouse leur permettent de prendre place dans la loge diplomatique du Reichstag où ils peuvent écouter, entre autres, les discours d'Otto von Bismarck. Avant de quitter Berlin, George Eliot et George Henry Lewes se rendent à l'opéra de Berlin pour écouter une représentation du Tannhäuser, à la suite de cela, George Henry Lewes se montre relativement hostile envers Wagner lui préférant Schubert, Mozart, Beethoven, Gluck et même Verdi[103].

La guerre franco-prussienne (1870-1871)

[modifier | modifier le code]George Eliot et George Henry Lewes de retour de Berlin passent trois semaines à Limpsfield proche de la résidence de la mère de George Henry Lewes, c'est pendant ce séjour que le 19 juillet 1870 éclate la guerre franco-prussienne. George Eliot, informée par un proche correspondant de guerre, comprend très vite que l'armée française abusée par la politique de Napoléon III va perdre la guerre. Bien que ses sympathies vont vers les Allemands, quand elle apprend les conditions de vie des Français lors du siège de Paris, ses sentiments changent, ils se dirigent vers les Français. À côté des nouvelles de la guerre, George Eliot lit la biographie de Walter Scott écrite par John Gibson Lockhart, l'Histoire de la Révolution française de l'historien écossais Thomas Carlyle, Prolegomena to Homer par Friedrich August Wolf, Les Années de voyage de Wilhelm Meister par Johann Wolfgang von Goethe, les lettres d'Auguste Comte à M. Valat, les essais de David Hume, les Critical and Historical Essays de Thomas Babington Macaulay, l'History of England from the Fall of Wolsey to the Death of Elizabeth de James Anthony Froude et The History of Tom Jones, a Foundling de Henry Fielding[104].

La rédaction de Middlemarch

[modifier | modifier le code]George Eliot commence à écrire les premières pages de Middlemarch en juin 1869, le travail d'écriture est suspendu en septembre 1869 pour reprendre en mars 1870. Parmi les thèmes abordés, il y a celui de la médecine et de ses progrès. Gertrude, la belle-fille de George Henry Lewes, est la petite-fille du médecin Thomas Southwood Smith, l'initiateur de la médecine moderne au Royaume-Uni, donne suffisamment d'éléments sur son grand-père à George Eliot pour créer l'un des principaux personnages de Middlemarch le docteur Tertius Lydgate. Son ami le médecin Thomas Clifford Allbutt lui donne des conseils complémentaire pour camper le personnage. Le cadre général de Middlemarch commence dans le début des années 1820 jusqu'aux années 1830 marquées par les controverses autour de la promulgation du Reform Act de 1832, l'arrivée du chemin de fer dans les campagnes et plus particulièrement à Middlemarch. Le roman décrit l'arrivée du jeune médecin Tertius Lydgate dans la bourgade en même temps que l'arrivée du train[105],[106].

Le cadre historique de George Eliot est celui de la promulgation du Reform Act 1867 et de l'économie rurale bouleversée par le développement des échanges liées au chemin de fer. Cadre historique qui répond à celui de Middlemarch ou qui en découle[107],[108].

Difficultés de rédaction et de publication

[modifier | modifier le code]Plus George Eliot avance, plus elle se rend compte que ce roman va lui demander plus de temps que prévu. En 1871, alors qu'elle a rédigé plus de 200 pages, elle sombre dans une sorte de dépression, de pusillanimité, remettant en question la structure de ce roman, qu'elle a introduit trop de thèmes. Ne sachant comment se dépêtrer de ses difficulté de rédaction, George Eliot envoie George Henry Lewes auprès de son éditeur, John Blackwood. Ce dernier propose une solution, faire comme pour l'édition des Misérables de Victor Hugo. Middlemarch sera édité en quatre volumes. George Henry Lewes propose une autre solution, l'édition de sera étalée en huit tranches tous les deux mois. Bien que George Eliot n'apprécie guère le fait d'être lue de façon partielle, épisode par épisode, elle accepte la proposition de George Henry Lewes. La publication commence en 1871. Les différentes parties du roman sortent tous les deux mois, la sixième partie sort en mai 1872. Le 17 septembre 1872, George Eliot achève la relecture des épreuves du huitième et dernier livre de Middlemarch[109],[106].

Vers l'édition définitive

[modifier | modifier le code]En 1874, sort une édition de Middlemarch en un volume, édition revue et corrigée par George Eliot, les dernières retouches sont réalisées dans une édition de 1878, Cette édition se vend à plus de 30 000 exemplaires, c'est un autre succès[110],[106].

Daniel Deronda (1873-1876)

[modifier | modifier le code]Le contexte social et culturel

[modifier | modifier le code] Portrait photographique d'Anthony Trollope.

Portrait photographique d'Anthony Trollope.

Portrait de Frances Trollope par le peintre Auguste Hervieu.

Portrait de Frances Trollope par le peintre Auguste Hervieu.L'Europe, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient sont secoués par différents mouvements qui veulent plus d'égalité des droits des citoyens quelles que soient leurs origines sociales. Les aristocrates sont détrônés par les grands capitaines d'industries, les explorateurs issus souvent de la plèbe. Ce monde en mutation est illustré par plusieurs romans Our Mutual Friend (L'Ami commun) de Charles Dickens, The Way We Live Now (Quelle époque !), d'Anthony Trollope ou The Portrait of a Lady (Portrait de femme) d'Henry James, romans décrivent une société dominée par la réussite financière[111].

George Eliot, elle même fait partie des romanciers qui ont fait fortune. Depuis le succès de Middlemarch, ses revenus annuels sont passés de 3 000 £ en 1872, à 5 000 £ en 1873 bien plus que pour satisfaire ses besoins. John Cross, le fondé de pouvoir de George Eliot et George Henry Lewes, investit les bénéfices de George Eliot dans des actions et obligations, et grâce à ses choix la fortune de George Eliot augmente rapidement. Elle actualise sa garde-robe, achète des bijoux, des meubles luxueux, un landau de luxe fabriqué par Morgan et se rend chaque samedi aux concerts de la salle Saint-Jacques (en) à Londres, train de vie qui fait d'elle une personnalité de l'élite de la société victorienne[111].

La philanthrope

[modifier | modifier le code] Portrait d'Octavia Hill en médaillon.

Portrait d'Octavia Hill en médaillon.

George Eliot, grâce à Gertrude Lewes, fait la connaissance d'Octavia Hill sa sœur et lui verse la somme de 200 £ pour sa fondation. Tout comme elle verse des dons en direction des hôpitaux pour femmes, aux établissements universitaires qui admettent des femmes et plus spécialement le Girton College, premier collège pour femmes britannique[112],[111].

L'icône de la littérature britannique

[modifier | modifier le code]Depuis la mort de Charles Dickens en 1870, de Frances Trollope en 1863 et de William Makepeace Thackeray également en 1863, George Eliot reste la seule grande romancière britannique encore en vie et devient de ce fait, une véritable icône vénérée par le public, régulièrement des bouquets de fleurs sont déposés devant sa porte et lettres de lecteurs inconditionnels arrivent chaque jour[113].

Les raisons du succès de George Eliot

[modifier | modifier le code]Cette ferveur de ses lecteurs est due, selon sa biographe Kathryn Hughes, à son écriture qui sort de son intériorité la plus profonde et rejoint, révèle celle de ses lecteurs. Les personnages de ses romans se confrontent de façon pertinente, réfléchie aux problèmes de l'ère victorienne, notamment comment concilier les droits et aspirations individuels et ceux des autres, chacun des protagonistes de ses romans trouvant des solutions satisfaisantes, si partielles soient-elles. C'est en cela que ses lecteurs ont pu trouver des repères moraux pour guider leur vie notamment grâce à elle, plusieurs couples ont pu apprendre à mieux vivre ensemble. Pour nombre de ses lecteurs, ses mots émaillent leur vie quotidienne comme autant de préceptes empreints de sagesses[113].

Le stress du succès

[modifier | modifier le code] Photographie de la Princesse Louise du Royaume-Uni (1848-1939) prise à Venise en 1881.

Photographie de la Princesse Louise du Royaume-Uni (1848-1939) prise à Venise en 1881.

George Eliot est invitée par différentes universités pour donner des conférences comme le Trinity College rattaché à l’université de Cambridge en mai 1873, puis par le Balliol College rattaché à l'université d'Oxford en juin 1873. Elle est également sollicitée par les têtes couronnées de l'Europe. En juillet 1875 George Eliot et George Henry Lewes sont présentés à la reine des Pays-Bas, en mai 1876 Richard Monckton Milnes, Lord Houghton, veut les présenter à Léopold II le roi des Belges. mais elle décline l'invitation car elle a besoin de toutes ses forces pour s'atteler aux dernières pages de Daniel Derronda. La famille royale britannique est également fascinée par George Eliot. Dès 1860, la reine Victoria lui a dit par l'intermédiaire d'Arthur Helps, membre de son Conseil privé, combien elle apprécie ses livres, sa fille la princesse Louise du Royaume-Uni invite George Eliot et George Henry Lewes à un dîner, dès son arrivée bravant tout protocole la princesse s'approche de George Eliot et entame une longue conversation[114],[115],[116].

La naissance de Daniel Deronda

[modifier | modifier le code]C'est en septembre 1872 que George Eliot commence l'inspiration d'un nouveau roman à Homburg où elle regarde les comportements des joueurs à la table de la roulette et plus spécialement d'une femme de confession juive. Elle approfondit la question en lisant et annotant un article du Cornhill Magazine titré Gambling' Superstitions (« Les superstitions des jeux de hasard »). De retour en Angleterre, George Eliot lit Les origines indo-européennes ou les Aryas primitifs de Adolphe Pictet. La curiosité de George Eliot pour l'histoire du judaïsme remonte à son enfance puis aux des connaissances nécessaires à la traduction de David Strauss puis celle de Baruch Spinoza. Cette curiosité est également renforcée par la naissance du nationalisme juif prôné, entre autres, par son ami le rabbin Emanuel Oscar Menahem Deutsch (en), qu'elle connait depuis 1866. Ce rabbin se fait connaitre par ses études qui choquent aussi bien les juifs orthodoxes que les chrétiens, études dans lesquelles il affirme que durant le premier siècle de notre ère il existe des jeunes juifs qui prêchent un évangile semblable à celui de Jésus de Nazareth, comme le rabbin Hillel le Sage. Emanuel Oscar Menahem Deutsch devient un familier de George Eliot et de George Henry Lewes. Ce rabbin et ami donne des cours particuliers d'hébreu à George Eliot[117],[118],[1].

Portrait photographique de Frederic Harrison.

Portrait photographique de Frederic Harrison.

Portrait de Leslie Stephen par le photographe George Charles Beresford.

Portrait de Leslie Stephen par le photographe George Charles Beresford.

Emanuel Oscar Menahem Deutsch de retour d'un voyage en Palestine (1869), raconte ses souvenirs à George Eliot qui est fascinée par ses récits. Deutsch décède le 12 mai 1873 à Alexandrie des suites d'un cancer généralisé, George Eliot lui rend régulièrement visite durant sa longue agonie et lui adresse de nombreuses lettres commençant par « Mon cher rabbin ». Elle lit également des livres traitant du judaïsme comme Le Juif polonais d'Erckmann-Chatrian, Geschichten einer Gasse de Leopold Kompert, History of the Jews de Henry Hart Milman (en), Sinai and Palestine de Arthur Penrhyn Stanley, Geschichte der Juden de Heinrich Graetz, l'Histoire générale des langues sémitiques de Ernest Renan[119],[120].

À la nouvelle de sa mort, George Eliot a écrit la trame de son roman, parmi les personnages figurent Mary Wollstonecraft, sous le nom de Mirah Lapidoth et le rabbin Deutsch sous le nom de Mordecai. Elle prend conseils auprès de Frederic Harrison afin d'obtenir des renseignements juridiques et de Leslie Stephen pour avoir des détails sur le déroulement des études à l'université de Cambridge[119],[121],[120].

L'écriture de Daniel Deronda

[modifier | modifier le code]En octobre 1874, George Eliot et George Henry Lewes partent s'installer à Salisbury pour trouver les lieux de vie des personnages de Daniel Deronda, comme Gwendolen Harleth ou Sir Hugo Mallinger. Elle visite le comté de Wiltshire pour repérer les différents villages pouvant stimuler son écriture. La visite de la Savernake Forest (en), lui donne le cadre qu'elle cherchait[121],[120].

Portait photographique de Benjamin Disraeli réalisé par H. Lenthall

Portait photographique de Benjamin Disraeli réalisé par H. Lenthall

L'écriture peut alors commencer. Bien qu'ayant la trame, ses personnages, les lieux, George Eliot éprouve des difficultés. Dans son journal, elle écrit lors du 25 décembre 1875 qu'elle est en mauvaise santé physique et qu'elle souffre de dépression, d'où une écriture connaissant des haut et des bas[121].

Par ailleurs, son roman se démarque de l’antisémitisme de son époque illustré notamment par les remarques désobligeantes et quolibets concernant Benjamin Disraeli. Ce dernier avait écrit en 1844 Coningsby (roman) (en) dans lequel en plus d'une vision romantique, il insiste sur l'importance du judaïsme comme précurseur du christianisme. Avec le temps, ses études et recherches sur le christianisme ont conduit George Eliot vers une connaissance du judaïsme, qu'elle a approfondie comme cela est souligné plus haut. Dans une lettre de janvier 1876, George Eliot se défend de toute apologie du judaïsme, pour elle, il s'agit avant tout de décrire une expérience humaine[121],[122],[1].

Les éditions de Daniel Deronda

[modifier | modifier le code]La première partie de Daniel Deronda, est envoyée, pour lecture à son éditeur, John Blackwood, le 25 avril 1875. Il est convenu que Daniel Deronda sera publié en huit parties, à intervalle de deux mois de février à septembre 1876[123],[124].

Comme pour Middlemarch George Eliot touche des droits d'auteur d'un montant de 2 schilling pour chaque exemplaire vendu en plus d'une avance de 4 000 £[125].

Daniel Deronda n'a pas le succès populaire des autres romans de George Eliot, cependant, il est régulièrement réédité au Royaume-Uni jusqu'à nos jours. La maison d'édition Harper and Brothers achète le copyright pour la somme de 1 700 £ pour le publier au sein du Harper's New Monthly Magazine de février à septembre 1876 aux États-Unis. Il est traduit en allemand, russe et néerlandais dès 1876, en suédois en 1878, en français en 1881[126].

Éditions anglophones

[modifier | modifier le code]- Adam Bede, Edimbourg, William Blackwood and Sons (réimpr. 1860, 1863, 1867,... 1980, 2002, 2008) (1re éd. 1859), 392 p. (ISBN 9780199203475, OCLC 2108290, lire en ligne),

- The Mill on the Floss, Mineola, Etat de New York, Dover Publications (réimpr. 1985, 1994, 2003, 2005, 2012,2014) (1re éd. 1860), 372 p. (ISBN 9781495447181, lire en ligne),

- Silas Marner : The Weaver of Raveloe, Édimbourg & Londres, William Blackwood and Sons (réimpr. 1981, 2003, 2005, 2023) (1re éd. 1861), 394 p. (OCLC 1027795695, lire en ligne),

- Romola, Londres, Smith, Elder & Co. (réimpr. 1980, 1996, 1998, 2005) (1re éd. 1862 / 1863), 660 p. (ISBN 9780192835680, OCLC 9347223, lire en ligne),

- Felix Holt : The Radical, vol. 1, Édimbourg & Londres, William Blackwood and Sons, 1866, 320 p. (OCLC 7352778564, lire en ligne),

- Felix Holt : The Radical, vol. 2, Édimbourg & Londres, William Blackwood and Sons (réimpr. 1908, 1970) (1re éd. 1866), 306 p. (OCLC 1070619862, lire en ligne),

- Felix Holt : The Radical, vol. 3, Édimbourg & Londres, William Blackwood & Sons, 1866, 304 p. (OCLC 1070590463, lire en ligne),

- Lynda Mugglestone (dir.), Felix Holt : The Radical, Londres, Penguin Classics, 1995, 545 p. (ISBN 9780140434354),

- Middlemarch : A Study of Provincial Life, vol. 1, Édimbourg & Londres, Blackwood and Sons, 1871 (réimpr. 1908) (1re éd. 1871), 420 p. (OCLC 947967673, lire en ligne),

- Middlemarch : A Study of Provincial Life, vol. 2, Édimbourg & Londres, Blackwood, (réimpr. 1908) (1re éd. 1872), 402 p. (OCLC 1351901518, lire en ligne)

- Middlemarch : A Study of Provincial Life, vol. 3, Édimbourg & Londres, Blackwood (réimpr. 1880) (1re éd. 1872), 780 p. (OCLC 1351901518, lire en ligne),

- Daniel Deronda, vol. 1, New York, Harper (réimpr. 1878, 1880,... 1995, 2002, 2005, 2012, 2014) (1re éd. 1876) (ISBN 9780191505379, OCLC 20370449, lire en ligne),

- Middlemarch (préf. Middlemarch), Londres, Penguin Classics, 2015, 786 p. (ISBN 9780143107729),

- Daniel Deronda, vol. 2, Boston, Dana Estes and Co (réimpr. 1880) (1re éd. n.c.), 454 p. (OCLC 664737233, lire en ligne),

- Graham Handley (dir.), Daniel Deronda, Oxford, Oxford University Press, 2014, 769 p. (ISBN 9780191505379)

Éditions francophones

[modifier | modifier le code]- Middlemarch [« Middlemarch »] (trad. de l'anglais britannique par Sylvère Monod, préf. Virginia Woolf), Paris, France, Folio, Gallimard, 2005, 1152 p. (ISBN 9782070403417),

- The Mill on the Floss [« Le moulin sur la Floss »] (trad. de l'anglais britannique par Lucienne Moulitor), Paris, France, Archipoche, 2020, 792 p. (ISBN 9782377354429),

- Adam Bede [« Adam Bede »] (trad. de l'anglais britannique par François d' Albert-Durade, préf. Dominique Jean), Archipoche, 2022, 782 p. (ISBN 9791039201841),

Nouvelles et recueils de nouvelles

[modifier | modifier le code]The Lifted Veil (1859)

[modifier | modifier le code]Parallèlement à la rédaction de The Mill on the Floss, George Eliot commence la rédaction d'une nouvelle titrée dans un premier temps The Hidden Veil à partir de février 1859, une fois achevé, elle envoie le manuscrit de la nouvelle à John Blackwood le 29 avril 1859 ce dernier lui demande de changer le titre en The Lifted Veil avant de la publier le 18 mai 1859 dans les colonnes du Blackwood's Magazine. C'est la seule œuvre avec Impressions of Theophrastus Such où le narrateur, Latimer, parle à la première personne. C'est un récit qui relève de la littérature d'horreur, plus précisément du gothicisme, considéré par la biographe Rosemary Ashton (en) qui se situe entre le roman Frankenstein de Mary Shelley publié en 1818 et le roman Docteur Jekyll et M. Hyde de Robert Louis Stevenson publié en 1886, qui tous décrivent des scientifiques à la morale douteuse qui se lance dans des expérimentations remettant en question la vie humaine. Latimer assiste un ami médecin qui procède à une transfusion sanguine sur un mort. Cette nouvelle est à comprendre dans un contexte culturel, de nombreuses personnes de l'époque victorienne sont fascinées par des pseudo-sciences comme la phrénologie, le mesmérisme, et autres. La première édition en livre date de 1878, dans un volume incluant la nouvelle Brother Jacob. La même année la nouvelle est publiée en allemand, néerlandais et norvégien, en 1879 elle est traduite en russe et en danois. La première édition en langue française date de septembre 1880, elle est publiée dans les colonnes de la Revue des Deux Mondes sous le titre de Le voile soulevé[127],[128],[129],[130],[131],[132],[133],[134].

The Spanish Gypsy (1864-1868)

[modifier | modifier le code]C'est en 1864 lors d'un voyage à Venise que George Eliot caresse le projet d'écrire, l'inspiration lui serait venue d'un tableau l'Annonciation, une peinture du Titien, cette toile selon son journal lui aurait fait songer à cette période où l'Espagne était en guerre contre les Maures, période durant laquelle les Gypsies étaient présents. De là elle imagine une héroïne Fedalma élevée comme une princesse à la cour royale et qui découvre qu'enfant, elle a été enlevée à sa tribu. Fedalma rejoint son père Zarca un chef de clan gitan, et par conséquent perd ses privilèges et l'amour du duc Sylva. Fedalma devient une dirigeante de son peuple, le poème s'achève sur le moment où veut installer son peuple sur les côtes de l'Afrique sur un territoire de refuge.Pour la rédaction de son poème, George Eliot consulte de nombreux ouvrages traitant de cette période espagnole. dominée par l'Inquisition. George Eliot et George Henry Lewes se rendent à Amsterdam et visitent la synagogue de rite sépharade qui excommunia Spinoza et assistent à ses offices. George Eliot est fascinée par l'histoire des Juifs sous l'Inquisition, cette dernière les accuse de toutes sortes de crimes : pratique de la nécromancie, blasphème, hérésie... et sont condamnés à des tortures publiques voire au bûcher. Finalement, le grand inquisiteur Tomás de Torquemada décide l'expulsion des Juifs hors du royaume d'Espagne. Dans The Spanish Gypsy, George Eliot insère le récit de l'assassinat de Pedro de Arbués, un homme de main de Torquemada, tué par des marranes. Récit qui lui sert de trame à l'assassinat du duc Sylva par Zarca (le père de Fedalma). Puis vient une section du poème dédiée aux Juifs d'Espagne et à leurs conditions de vie. Dans ses notes, George Eliot dit qu'elle s'est notamment appuyée sur le roman The Zincali: An Account of the Gypsies of Spain (en) de l'écrivain britannique George Borrow. Ses nombreuses notes seront utilisées dans son dernier roman Daniel Deronda. dans lequel le personnage principal Daniel Deronda élevé comme un gentleman découvre qu'il est né de parents juifs et à l'instar de Fedalma part avec sa promise juive pour le Levant y chercher un refuge pour les Juifs[135],[136].

Éditions anglophones

[modifier | modifier le code]- Scenes of Clerical Life, Édimbourg, Blackwood and Sons (réimpr. 1880, 1898, 2009, 2015) (1re éd. 1857), 352 p. (OCLC 900748541, lire en ligne),

- The Lifted Veil, Édimbourg, Blackwood (réimpr. 1878,... 1986, 2006, 2016) (1re éd. 1859), 99 p. (ISBN 9780140161168, lire en ligne),

- Brother Jacob, New York, Harper & Brothers Publishers (réimpr. 1887,... 1989, 1996, 2004, 2021) (1re éd. 1878), 68 p. (OCLC 310768730, lire en ligne),

- Impressions of Theophrastus Such, Édimbourg & Londres, William Blackwood and Sons (réimpr. 1995, 2008) (1re éd. 1879), 376 p. (OCLC 262828151, lire en ligne),

Poèmes et recueils de poésie

[modifier | modifier le code]Éditions anglophones

[modifier | modifier le code]- The Spanish Gypsy : A Poem, Édimbourg & Boston, William Blackwood & Sons (1re éd. 1868, 1875, 2005, 2018), 305 p. (OCLC 752522599, lire en ligne),

- How Lisa Loved The King, Boston, Fields, Osgood, and Co. (réimpr. 1884, 2004, 2014) (1re éd. 1869), 68 p. (OCLC 560342009, lire en ligne),

- The Legend of Jubal and Other Poems, Boston, J. R. Osgood and company (réimpr. 2008, 2014, 2019) (1re éd. 1874), 250 p. (ISBN 9780469690226, OCLC 609858246, lire en ligne),

- The Poems of George Eliot, New York, Thomas Y. Crowell & Co (réimpr. 1884, 1887, 1900, 2017) (1re éd. 1883) (ISBN 9781374118089, OCLC 26467274, lire en ligne),

Journal

[modifier | modifier le code]Éditions anglophones

[modifier | modifier le code]- Margaret Harris (dir.) et Judith Johnston (dir.), The Journals of George Eliot : 1st Edition, Cambridge, Royaume-Uni, Cambridge University Press (réimpr. 2000) (1re éd. 1998), 488 p. (ISBN 9780521574129, lire en ligne),

Correspondance

[modifier | modifier le code]Traductions

[modifier | modifier le code]- David Friedrich Strauss (trad. de l'allemand par Marian Evans), Das Leben Jesu [« Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet »] [« The Life of Jesus Critically Examined »], Londres, Chapman & Brothers, 1846, 786 p. (lire en ligne),

- Ludwig Feuerbach (trad. de l'allemand par Marian Evans), Das Wesen des Christentums [« The Essence of Christianity »], Londres, John Chapman, 1854, 368 p. (lire en ligne),

- Baruch Spinoza (trad. George Eliot), Ethics of Benedict Spinoza [« Ethica Ordine Geometrico Demonstrata »], Thomas Deegan (réimpr. 1981) (1re éd. 1891), 270 p. (ISBN 9780773401860, OCLC 164007939),

Réception et postérité de George Eliot

[modifier | modifier le code]George Eliot et l'époque victorienne

[modifier | modifier le code] Vue générale du Crystal Palace, photographie prise en 1854

Vue générale du Crystal Palace, photographie prise en 1854

The Railway Station par le peintre William Powell Frith.

The Railway Station par le peintre William Powell Frith.